Giovanni Capecchi: «Un Atlante per tutti i Pinocchio del mondo»

Si intitola “Atlante Pinocchio”, è suddiviso in 96 capitoli e impreziosito da 6 percorsi iconografici. Il volume, appena pubblicato da Treccani, ricostruisce per la prima volta la diffusione e la “fortuna” internazionale del protagonista del romanzo di Collodi, dalla sua pubblicazione nel 1883 a oggi. In ogni angolo del mondo. A curarne la direzione scientifica è Giovanni Capecchi, docente all’Università per stranieri di Perugia.

Professore, partirei da una curiosità. Nel teatro di figura i burattini sono quelli che, per capirci, si indossano mentre le marionette sono mosse dai fili. Perché Pinocchio è considerato un burattino?

«Questa è una discussione che non so se arriverà mai ad una conclusione tanto è vero che quando viene tradotta la parola “burattino” in altre lingue vengono usati indifferentemente i termini “burattino” o “marionetta”. Posso dirle però che Collodi, pur conoscendo la differenza, chiama Pinocchio burattino. Diversi studiosi, in base a quello che veniva riportato nei dizionari dell’Ottocento, hanno notato come in quell’epoca si facesse confusione fra i due termini. Forse la distinzione a cui si riferisce lei è subentrata dopo».

Possiamo immaginare che Pinocchio non abbia una collocazione precisa perché non è solo un burattino o una marionetta, ma è diventato quasi un archetipo?

«Sicuramente. È sempre difficile spiegare come mai un personaggio o una storia abbiano avuto così tanta diffusione, come siano riusciti a superare non solo le barriere temporali – noi leggiamo Pinocchio da 140 anni e la storia conserva tutta la sua forza e la sua immediatezza -, ma anche quelle spaziali penetrando in tutte le culture del mondo. Sicuramente in Pinocchio ciascuno ritrova qualcosa che appartiene agli uomini, all’umanità. Benedetto Croce in una frase molto celebre, richiesta anche come epigrafe in tanti volumi tradotti della storia di Pinocchio nel mondo, scriveva: “Il legno in cui è stato intagliato Pinocchio è l’umanità”. Ecco, sicuramente in questa figura ci sono delle componenti che appartengono alla storia di ciascuno: la componente della nascita, della crescita, della trasformazione, la tensione costante tra il desiderio di libertà e la necessità di rispettare delle norme sociali e delle regole, il rapporto con gli altri e, quindi, anche la dimensione familiare e affettiva che in Pinocchio fondamentalmente non c’è, ma che forse è anche uno dei grandi temi che affascina tutti: la mancanza di una madre e anche di un padre reale perché Geppetto è colui che fabbrica Pinocchio, ma non è il padre vero. Sono componenti che parlano a tutti e questo, forse, è l’elemento più importante della storia».

A proposito del rapporto tra Pinocchio e Geppetto: secondo un’ipotesi psicoanalitica, Pinocchio potrebbe essere avvicinabile all’oggetto transizionale di Winnicott – quell’oggetto fisico (tipo la copertina di Linus nei fumetti Peanuts) che, in un’area intermedia, offre un conforto psichico al bambino verso l’evoluzione del legame tra lui e la madre. In questo caso Geppetto diventerebbe una rappresentazione mascherata di un bimbo qualsiasi alle prese con quell’oggetto. Ritiene sia applicabile?

«Pinocchio è stato letto in moltissimi modi. Ci sono letture psicanalitiche, cristologiche, iniziatiche, esoteriche, massoniche. In ogni lettura c’è qualcosa di vero, ma nessuna ne esaurisce la storia. Forse questo è un altro elemento che rende interessante quel libro apparentemente semplice eppur così complesso da prestarsi a letture multiformi e a tipi di indagini e approcci molto diversi. Resta il fatto che, al di là della formazione culturale dei lettori, Pinocchio parla a tutti con la sua semplicità e tocca corde molto profonde».

Per lei Pinocchio è più storia o personaggio?

«Mi verrebbe da dire che è più personaggio. Pinocchio ha iniziato a viaggiare nel mondo fin da quando era vivo Collodi e poi ha proseguito attraverso le traduzioni: la prima è del 1891 e, con la versione Disney del 1940, è diventato il personaggio che si è imposto nell’immaginario della stragrande maggioranza dei bambini del mondo. È colui che disubbidisce, che dice le bugie, che ha il naso che gli si allunga. Poi, quando decide di ubbidire, come premio, guadagna la trasformazione in bambino. Da questo punto di vista sono diventati iconici degli aspetti del personaggio che nel romanzo di Collodi non sono neppure così centrali: il naso lungo è di certo un elemento che colpisce, ma nella storia di Collodi occupa solo una mezza pagina. È stato come se, una volta imposto all’attenzione internazionale, Pinocchio personaggio avesse divorato sia la sua storia che il suo autore tant’è che l’edizione integrale di Carlo Lorenzini è conosciuta molto meno del suo protagonista. Da questo punto di vista l’Atlante vuole riportare al centro il romanzo e scoprire le traduzioni integrali del testo originale di Collodi in tutto il mondo».

Rimaniamo sul Pinocchio personaggio. Ha vissuto una lunghissima serie di declinazioni: nel cinema dall’animazione firmata da Enzo D’Alò nel 2012 a quello Disney del 1940, dal film di Benigni del 2002, a quello di Garrone nel 2019, passando per quelli di Zemeckis e Del Toro del 2022, senza dimenticare le versioni televisive tra cui quella di Comencini nel 1972. La stessa sorte l’ha avuta in teatro: da quello di Carmelo Bene fino al Pinocchio nero di Marco Baliani realizzato con i ragazzi di Nairobi, in Kenya. In tutte queste versioni il tema centrale è il passaggio, la trasformazione, la metamorfosi. È così in tutti i Pinocchio del mondo?

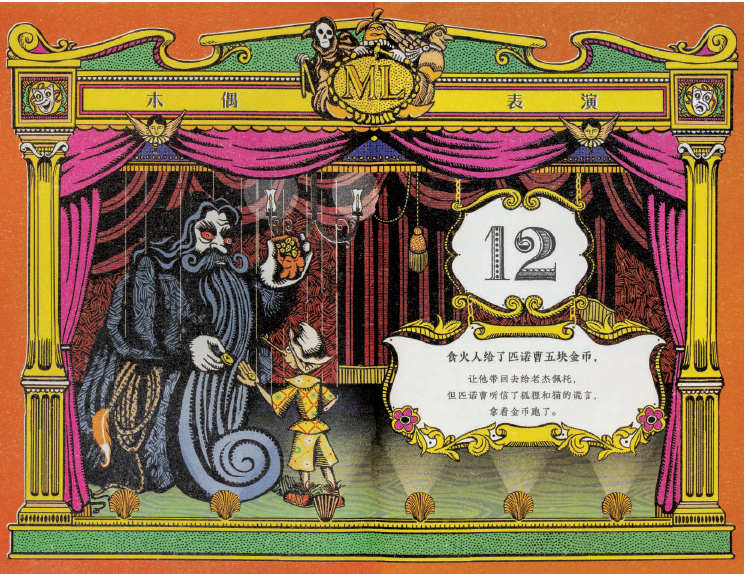

«In alcune culture il fatto che la storia si apra con un pezzo di legno che parla è molto meno dirompente rispetto a quella dell’Occidente. Ci sono culture africane, per esempio in Etiopia o in Somalia, che considerano abbastanza normale che un pezzo di legno parli. E questo vale per tutte le culture animiste. Il tema della trasformazione è colto sempre, ma in alcune si privilegia e si sottolinea soprattutto il passaggio di Pinocchio quando diventa buono. Nella nostra cultura, come in quelle dell’Europa dell’Est, si privilegia una lettura di tipo pedagogico in cui la trasformazione è un premio per essere diventato buono. In Cina, invece, il tema del rispetto delle regole, soprattutto il rispetto del genitore, è centrale tanto che nelle traduzioni cinesi si tende a smorzare alcuni passaggi del romanzo in cui Pinocchio è troppo insolente nei confronti di Geppetto perché non si può immaginare che, in un testo destinato ai più piccoli, ci sia la mancanza di rispetto di un figlio verso il genitore. Alcune letture come quelle dell’America Latina, soprattutto in determinati periodi storici, sottolineano, invece, l’aspetto della libertà. Pinocchio diventa un modello perché segue la sua strada e disubbidisce, cresce sbagliando. È un personaggio che vive tra il rispetto delle regole e la loro continua violazione. Gli stessi lettori sono un po’ divisi su qual è il Pinocchio che piace di più. Noi italiani spesso preferiamo quello che disubbidisce: non è un caso che molti adulti o quasi restino delusi dal finale della storia, forse un po’ troppo buonista e pedagogica. Ma se gli adulti prediligono il primo Pinocchio, i bambini preferiscono il secondo, quello che diventa ubbidiente. Questo aspetto emerge in alcuni capitoli dell’Atlante: alcuni studiosi hanno condotto indagini sul campo coinvolgendo gruppi di bambini e hanno scoperto che, per loro, il finale di Collodi è quello “giusto”: se uno si comporta bene, riceve un premio. Insomma, ciascun lettore ha il suo Pinocchio preferito. Credo che, tradotto in percentuale, l’80% prediliga il Pinocchio che corre libero per il mondo rispetto a quello che alla fine si scopre bambino per bene».

Il Pinocchio che lei ha nel cuore qual è?

«Il Pinocchio che ho nel cuore è il Pinocchio all’osteria del Gambero Rosso quando tutti mangiano e si abbuffano e lui si prende una noce e un pezzettino di pane, e non finisce neppure quello. Il Pinocchio che ho nel cuore è un Pinocchio fondamentalmente malinconico e solo. Mi ha sempre colpito questo elemento. La storia scritta da Collodi non è una storia allegra, a tratti è anche paurosa. Però, più che gli aspetti paurosi, come la notte degli assassini o l’impiccagione, il Pinocchio solo mi è rimasto nel cuore: è il bambino solo nella notte, ma anche il bambino in giro per il mondo senza nessuno che lo aiuti».

A volte la solitudine è l’altra faccia della libertà.

«È verissimo. Sarà che come temperamento tendo più alla malinconia… Poi, mi vengono in mente le musiche del Pinocchio di Comencini del 1972 che accompagnavano i momenti più malinconici in maniera straordinaria: è quello che mi è rimasto dentro».

Lei è mai stato Pinocchio?

«Ho detto delle bugie, ho fatto alcuni errori, ho cercato anche io tante volte di sfuggire alle regole, ma fondamentalmente penso di essere stato più il Pinocchio trasformato in bambino».

Non è mai stato Lucignolo?

«No, Lucignolo no».

Neanche Geppetto?

«Neppure».

È possibile tradurre il romanzo di Collodi in una lingua straniera mantenendo l’autenticità del testo originario?

«Questo è uno dei grandi temi che si sono posti i traduttori nel corso dei decenni perché è chiaro che la storia nel suo svolgimento si riesce a mantenere, ma non si riescono a mantenere certe peculiarità linguistiche legate soprattutto al toscano. In alcuni casi si perde l’aspetto più ironico del testo, ma la cosa curiosa e di grande interesse è che le diverse culture hanno cercato di avvicinare la storia di Collodi al contesto di arrivo e questo avvicinamento è stato tanto più necessario nelle prime traduzioni. In Pinocchio ci sono alcuni elementi legati ai cibi che mangia, la polendina o la ciliegia di Mastro Ciliegia che, in altri tempi e in altri luoghi, potevano essere incompresi perché sconosciuti o non interpretabili per quello che in realtà volevano trasmettere: il giallo della polendina veniva identificato con altri termini, per esempio. La provenienza di Pinocchio così come l’autore, è un elemento molto più presente e conosciuto prima dell’arrivo del film della Disney. Dopo, si fa un po’ di confusione. È chiaro che il traduttore che prende in mano Pinocchio e decide di tradurlo sa da dove viene anche se spesso utilizza delle lingue intermedie perché molte traduzioni sono state fatte non direttamente dall’italiano e in alcuni Paesi solo negli ultimi anni sono uscite le prime traduzioni dalla nostra lingua. In Vietnam, per esempio, dovrebbe uscire quest’anno la prima traduzione del romanzo di Collodi fatta direttamente dall’italiano. È nell’immaginario e nella cultura popolare mondiale che Pinocchio ha perso un po’ le sue radici. Tutti conoscono il personaggio e alcuni aspetti della storia che hanno appreso attraverso la versione disneyana, ma il romanzo integrale è poco conosciuto anche in Italia. Mi capita di fare delle lezioni e dei corsi con i miei studenti all’Università di Perugia su questo aspetto e la cosa che è molto interessante, avendo una percentuale di non italiani molto alta, è che quando leggo l’inizio di Pinocchio senza dire da dove traggo la lettura si illuminano gli occhi di tutti. L’idea del progetto di provare a ricostruire la diffusione di Pinocchio è nata una decina di anni fa, da una classe in cui appena leggevo: “E’ un re, no è un pezzo di legno”, gli occhi dei cinesi si illuminavano più degli altri. C’è un Pinocchio che accompagna tutti e che tutti conoscono; e poi c’è un Pinocchio ancora da conoscere, quello del romanzo da Collodi».

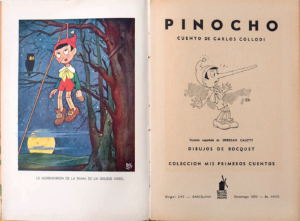

Andiamo un po’ in giro per il mondo. Nell’Atlante c’è il Pinocchio europeo, quello asiatico, quello nero nella traduzione delle lingue africane, quello dell’America del nord, dell’America Latina, dell’Oceania. Quali sono i Paesi dove Pinocchio resta “collodiano” e dove, invece, viene adattato al contesto culturale?

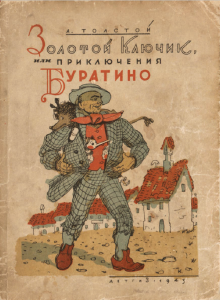

«Un esempio notevole di adattamento riguarda il Pinocchio sovietico che, attraverso la penna di Aleksej Tokstoj diventa, tra il 1935 e il 1936, Buratino: sostanzialmente un Pinocchio socialista, che lotta per emancipare lui e gli altri burattini dal Mangiafoco-padrone. Ma anche in altri paesi – Germania e Romania, ad esempio – Pinocchio è stato ribattezzato con i nomi dei più conosciuti personaggi delle fiabe locali. Inoltre, possiamo fare altri esempi di adattamenti riguardanti singole parole o situazioni. Nella traduzione persiana del 1955 al posto del Grillo Parlante, che è un animale raro in quelle zone, arriva uno scarafaggio per avvicinare la storia alla realtà di chi la legge. Lo scarafaggio è molto più presente nella vita quotidiana di un bambino persiano. In Somalia la volpe non si conosce bene e allora diventa uno sciacallo. Dove non ci sono le ciliegie, Mastro Ciliegia diventa Mastro con il Naso a Pomodoro. In Vietnam il somaro non è l’animale che rappresenta l’ignoranza e così diventa un bue. Una cosa sulla quale si trovano d’accordo tutti i Paesi, dalla Corea all’America Latina, è che il naso lungo di Pinocchio diventa l’emblema dei politici bugiardi. In Cile, nel periodo della dittatura di Pinochet, anche basandosi sul fatto che la traduzione di Pinocchio è “Pinocho”, l’opposizione usava nei manifesti “Pinocho Pinochet” per far capire subito l’atteggiamento di mentitore del dittatore».

Immagino che anche fisicamente Pinocchio si adegui al Paese in cui arriva.

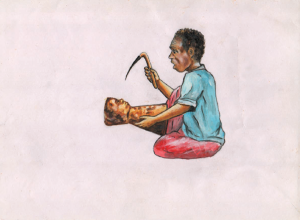

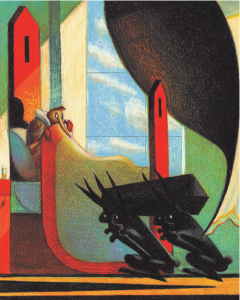

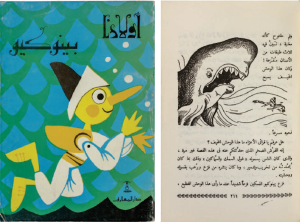

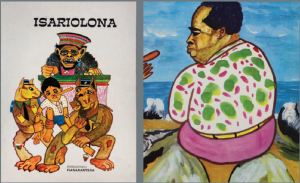

«Certo. Anche i connotati di Pinocchio che si rivelano attraverso le illustrazioni delle traduzioni sono quelli degli abitanti del Paese dove approda la storia. In Africa ci sono illustrazioni bellissime come quelle del Madagascar in cui Pinocchio è un malgascio. Nell’edizione somala, che ancora non è stata pubblicata anche se già tradotta integralmente tanto che nell’Atlante Pinocchio se ne riprende in anteprima un capitolo, Geppetto e Pinocchio hanno la pelle nera, Geppetto ha in mano gli strumenti dell’artigiano africano, la Fata non ha i capelli turchini, ma corvini. Nel Nord Europa, invece, Pinocchio è un bambino biondo con gli occhi azzurri. Le illustrazioni del Pinocchio peruviano, invece, sono quelle di un burattino che si muove in un paesaggio tra piante e case tipiche. Tutto questo è un ulteriore elemento che nell’Atlante è sottolineato pur non essendo un volume incentrato sulle illustrazioni. Quasi tutti gli autori fanno riferimento alla localizzazione di questa storia in un determinato contesto perché Pinocchio sta bene ovunque: è riuscito ad adattarsi a tutte le latitudini e tutti pensano che sia nato nel loro Paese».

Un immigrato che si è integrato alla perfezione…

«E’ esattamente così».

Poco fa parlava di un “prima” e “dopo” Disney. Secondo lei quanti “danni” ha fatto quel cartone animato a Pinocchio? Molte storie da cui poi sono nati film disneyani pescano nella cronaca, a volte anche nella cronaca nera che è alle spalle di tante fiabe. Ma il cartone animato, essendo indirizzato a un pubblico di bambini, rimette mano alla storia creandone una diversa. Il versante “noir” del Pinocchio di Collodi, per esempio, nel film Disney non c’è.

«Se un lettore che conosce il romanzo integrale guarda il cartone animato della Disney non può che dire che è un bel cartone animato. Ma la Disney, con la forza del cinema e di una casa produttrice capace di arrivare ovunque, ha modificato la trama in alcune parti. Credo che il “danno” che ha fatto è quello di avere ucciso l’autore: è una cosa che è successa anche nella letteratura con Romeo e Giulietta, più conosciuti di Shakespeare. La Disney, poi, ha delocalizzato Pinocchio collocandolo negli Stati Uniti: non sono pochi i bambini in giro per il mondo che pensano che Pinocchio sia americano. Nel frattempo, però, ha reso sia il personaggio che la storia famosi in ogni angolo del mondo e ha offerto a tutti i bambini la possibilità di ascoltarla».

Prima mi parlava di una cultura popolare mondiale: ritiene possibile l’esistenza di una cultura che sovrasti i confini di ciascun Paese?

«Quando usavo questa espressione mi riferivo al fatto che in qualsiasi parte del mondo se si parla di Pinocchio, o con qualsiasi altro nome lo si chiami il burattino con il naso lungo, si sa chi è. Tra le traduzioni che sono state fatte della sua storia ce ne sono addirittura due in esperanto – la prima del 1930 – e a queste abbiamo voluto dedicare un capitolo perché l’essere stato tradotto anche in una lingua creata a tavolino è un elemento importante. Teniamo presente che Pinocchio viene poi tradotto, anche in Italia, in tantissimi dialetti: questo è un aspetto che l’Atlante non affronta fino in fondo, a parte un mio accenno nell’introduzione. Servirebbe un altro Atlante per trattare questo aspetto. Le traduzioni dialettali italiane hanno una finalità comune: conservare una varietà dialettale e farla conoscere ai più piccoli attraverso una storia che è la storia più popolare che raggiunge i bambini».

Quindi il prossimo passo sarà un Atlante di Pinocchio tra i dialetti italiani?

«La curiosità di approfondire questo aspetto c’è. Ci sono traduzioni in tutte le lingue delle regioni, ma anche in quelle di paese: pensi che addirittura ne esiste una in cimbro. Nell’Atlante abbiamo dedicato un capitolo ad alcune lingue minoritarie italiane come il sardo, le quattro diverse versioni di ladino, una per ogni vallata alpina, l’arbëreshë, l’albanese parlato dalle comunità italiane. La possibilità di avviare un’indagine con diversi studiosi su Pinocchio nei vari dialetti italiani secondo me sarebbe molto interessante. Come nell’Atlante c’è stata la necessità di rivolgersi a studiosi di tutto il mondo che conoscono le varie realtà culturali e anche le diverse lingue, anche in questo caso, se dovesse essere realizzato, servirebbe un team di persone esperte nei singoli dialetti. Vedremo.».

PATRIZIA PERTUSO

© RIPRODUZIONE RISERVATA